陶磁器

2025.11.25

2025.11.07

陶磁器は、古くから世界各地で愛されてきた代表的な骨董品です。

ヨーロッパからアジア、オセアニア、アフリカまで、地域ごとに独自の歴史と技法を持つ陶磁器が存在します。中には特定の時代にしか作られなかった希少な作品や、著名な陶芸家による名品も多く、なかには68億円という高額で落札された陶磁器もあるほどです。

しかしその一方で、陶磁器の世界は贋作(偽物)も非常に多い分野として知られています。

旅行先や骨董市で高価だと思って購入した品が、いざ査定を受けてみると数千円程度の評価だった…というケースも珍しくありません。

本記事では、陶磁器の正しい査定・鑑定の方法や、価値を左右する要素・代表的な種類や産地について詳しく解説します。

ご自宅や実家に眠る陶磁器の中に、思わぬ高値がつく逸品があるかもしれません。ぜひこの記事を参考に、その価値を見極めてみてください。

目次

陶磁器とは、粘土や陶石を主原料に高温で焼き上げた焼き物の総称です。

壺や食器、骨董品などの種類も豊富で、古い時代から制作されているのが特徴です。

陶磁器は、細かく分類すると「土器」「陶器」「炻器(せっき)」「磁器」などに分けられます。

| 土器 | 可塑性に富む粘土を低温で焼いたもので、吸水性が高く不透明な質感が特徴です。硬度はやわらかく、地域や時代ごとに形や装飾が異なるため、考古学資料として重要視されます。古代の生活文化を知る手がかりとなる焼き物です。 |

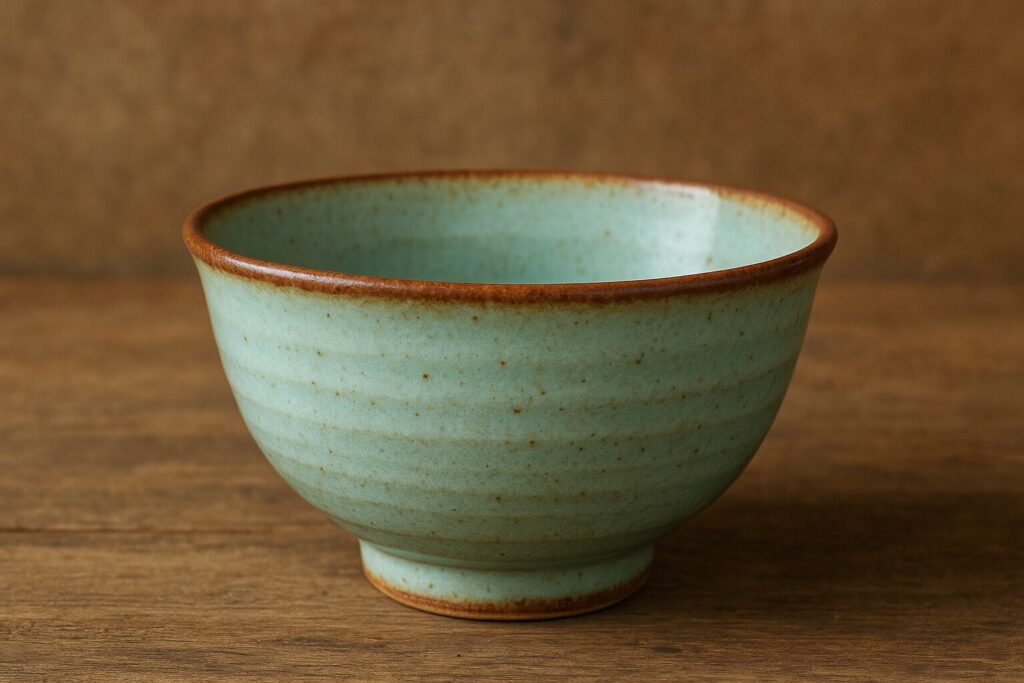

| 陶器 | 一般的な粘土を1100〜1200℃で焼成して作られ、やや吸水性があり不透明です。素朴で温かみのある風合いが魅力で、日常の器や茶道具として古くから親しまれています。 |

| 炻器(せっき) | 粘土に石英などを混ぜ、陶器と磁器の中間温度で焼き締めた焼き物です。吸水性がなく硬く丈夫で、大型の壺や甕、花瓶などに多く使われます。代表的な産地には信楽焼や常滑焼などがあります。 |

| 磁器 | 陶石を主原料に約1300℃の高温で焼成されるため、白く半透明で非常に硬いのが特徴です。吸水性がなく耐久性に優れ、叩くと金属音のような澄んだ音を響かせます。美術的価値が高く、高級陶磁器として珍重されています。 |

陶磁器の価値は、いつ・どこで作られたかという歴史的背景と深く関わっています。

古くから各地で独自の技術や様式が発展し、時代を超えて受け継がれてきたものほど、文化的・美術的な価値が高く評価されます。

たとえば、江戸時代に日本各地で発展した伊万里焼や九谷焼、中国の景徳鎮などは、当時の技術水準や美意識を今に伝える貴重な資料でもあります。

また、作家の銘や窯印、来歴が明らかなものは信頼性が高く、コレクターや美術市場でも人気があります。反対に、ヒビや欠け、修復の跡が見られる場合は、保存状態によって評価が下がることもあります。

このように、陶磁器の査定では「歴史的価値」と「保存状態」の両面から総合的に判断されるのが一般的です。美しさだけでなく、その背景にある時代の物語や職人の技にも目を向けることで、より深い魅力を感じ取ることができるでしょう。

陶磁器は、古くから世界各地で作られてきた歴史を持ち、地域ごとに独自の文化や技術、製法が発展してきました。

気候や風土、社会背景の違いが、焼き物の個性として表れているのが特徴です。

日本では、長い歴史の中で各地に窯場が生まれ、「日本六古窯(にほんろっこよう)」と呼ばれる代表的な焼き物が知られています。

その種類は次の通りです。

どの焼き物も、土の質感や炎の表情を生かした素朴な味わいが魅力で、日本人特有の「わび・さび」の美意識を感じさせます。

一方、ヨーロッパの陶磁器は王侯貴族の文化とともに発展しました。

ドイツのマイセンやフランスのセーヴルでは、白磁に繊細な絵付けを施した華やかな作品が多く、装飾美と格式の高さが特徴です。

また、中国の陶磁器は世界で最も古い歴史を持ち、技術・美術の両面で他国に大きな影響を与えました。

中でも景徳鎮(けいとくちん)は「白磁の最高峰」と称され、日本やヨーロッパにも数多く輸出されました。

このように、陶磁器は各地域の文化や美意識を映す鏡のような存在です。

地域ごとの特徴を知ることで、一見似た器でも、その背景にある歴史や職人の思想まで感じ取ることができるでしょう。

近年、国内外で陶磁器の需要が高まり、骨董品市場でも再び注目を集めています。

特に、有名作家の作品や歴史的価値の高い陶磁器は、美術品としての評価が上昇傾向にあります。

ここでは、アンティーク陶磁器の需要の背景や市場動向、そして資産としての魅力について詳しく見ていきましょう。

近年、アンティーク陶磁器の需要は国内外で再び高まりを見せています。

背景には、「一点もの」への価値回帰や、熟練職人の手仕事への再評価が挙げられます。

特に海外では、日本の古伊万里・九谷焼・備前焼などが「侘び寂びの美」を象徴する芸術品として注目され、ヨーロッパのオークション市場でも高値で取引される例が増えています。

また、デジタル化が進む現代だからこそ、自然素材の質感や手作りの温もりを求める人々が増え、陶磁器がインテリアやライフスタイルの一部として楽しまれる傾向も見られます。

ここ数年、陶磁器市場では古陶磁器の価格上昇が顕著になっています。

人気作家や名窯の作品は、オークションや専門店でかつての数倍の価格で取引されることも珍しくありません。

その背景には、美術品投資を行う富裕層の増加や、オンライン市場の拡大による国際的な流通の活発化があります。

海外バイヤーが日本の骨董品店やオークションに直接アクセスできるようになったことで、陶磁器の需要は国境を越えて動く時代に入りました。

一方、国内では高齢化や遺品整理などで良質な古陶磁器が市場に出回る機会が増加しており、それが逆に収集家や愛好家の購買意欲を刺激しています。

陶磁器は、実用性だけでなく美しさや芸術性を兼ね備えてつくられてきました。

そのため、単なる器という枠を超えて、当時の文化や人々の美意識を映し出す歴史的資料としての価値もあります。

また、陶磁器は贋作も多い骨董品ジャンルです。

そのため、落款(らっかん)や鑑定書が付属している場合は、誰の手による作品なのか、どの時代に作られたものなのかが明確になり、真贋の証明として市場での信頼性と評価額が高まります。

骨董品としての陶磁器の価値は、年代の古さ、保存状態の良さ、希少性、そして作家や窯元の知名度といった複数の要素によって決まります。

見た目が優雅で美しいだけが高評価につながるわけではなく、作品が生まれた時代背景や文化的価値も大きな判断基準となります。

特に日本の陶磁器には、宗教観や侘び寂びの精神が反映された、素朴で質感を重んじる作品も多く見られます。

そのため、家の押し入れなどから見つかった一見地味な焼き物が、実は歴史的価値の高い逸品だったというケースも少なくありません。

ここでは、買取市場で高評価を受けやすい陶磁器の特徴について詳しく見ていきましょう。

陶磁器の価値は、誰が作ったか(作家・窯元)、そしていつ作られたか(制作年代)によって大きく変わります。

有名作家や歴史的な窯元の作品は、技術やデザインの完成度が高く、希少性が高いため市場でも高評価を受けやすい傾向があります。

例えば、ドイツのマイセン磁器や日本の今右衛門窯・加藤唐九郎・濱田庄司といった作家・窯元の作品は、国内外で根強い人気を誇り、オークションでも高額取引されることが少なくありません。

また、制作年代も重要なポイントです。古い作品ほど希少性が増す一方、保存状態や時代特有の様式・技法によって評価が左右されます。

同じ作家の作品でも、初期作品や限られた時期に作られた作品は、後期の大量生産品より高い価値を持つことが多いのです。

このように、陶磁器の価値を判断する際は、作家・窯元・年代・技法の組み合わせで総合的に見極めることが欠かせません。

買取市場では、これらの情報が正確にわかるほど、適正かつ高額な評価がつきやすくなります。

陶磁器は、適切に保管すれば劣化しにくく、長期保存に耐えうる素材です。そのため、古い時代に作られた作品ほど高い評価を受けやすい傾向があります。

しかし、ひび・欠け・修復の有無は査定額に大きく影響します。

小さな欠けでも市場での評価が下がることがあり、特に修復跡が目立つ場合は、希少性や美術的価値が損なわれる可能性があります。

そのため、陶磁器を買取に出す際は、保管状態を良好に保つことが高額査定への第一歩となります。

陶磁器の価値を決める重要な要素の一つが、付属品や証明書の有無です。

落款(らっかん)や鑑定書、購入証明書などが揃っている作品は、制作年代や作家が明確になり、真贋の証明として市場での信頼度が大きく高まります。

特にアンティーク陶磁器や有名作家の作品では、これらの付属品があるかどうかで、査定額に大きな差が出ることも少なくありません。

付属品や証明書が揃っている場合は、買取時に安心して高額評価を受けやすいというメリットがあります。

陶磁器を買取に出す前には、事前の準備が査定額に大きく影響します。

まず、作品の保存状態や欠け・ひびの有無を確認し、可能であれば軽く清掃しておきましょう。

また、落款(らっかん)や鑑定書、購入時の付属品がある場合は、忘れずに揃えておくことが大切です。

さらに、作品の作家や窯元、制作年代に関する情報を整理しておくと、査定士も評価しやすくなります。

小さな情報でも、真贋や価値の判断材料として非常に重要です。

陶磁器の鑑定では、素材・成形方法・釉薬・装飾・焼成の痕跡など、さまざまな要素を総合的に確認します。

特に窯印や落款の確認は、作品の出自や作家を判別する上で重要です。

加えて、技法や文様、釉薬の特性を知ることで、模倣品や贋作との見分けも可能になります。

鑑定士はこれらの情報をもとに、作品の真贋と市場価値を判断します。

陶磁器の査定では、以下の5つの項目が特に重視されます。

これらの情報をもとに、査定士は総合的な評価額を決定します。

事前に確認しておくことで、適正かつ高額な買取につなげやすくなります。

日本でも陶磁器は古くから作られ、人々の生活に深く根づいてきました。

中でも「日本六古窯(にほんろっこよう)」は、中世から現代に至るまで生産が途絶えることなく続く代表的な窯元であり、日本の陶磁文化の原点ともいえる存在です。

また、六古窯以外にも有田焼(伊万里焼)や九谷焼、京焼(清水焼)など、地域ごとに特色ある陶磁器が各地で発展しました。

同じ陶磁器でも、使われる土や釉薬、焼成方法の違いによって、色合いや質感、風合いに大きな個性が生まれます。

そうした地域差こそが、日本の陶磁器文化を豊かにしてきた魅力といえるでしょう。

「日本六古窯」とは、鎌倉時代の古文書にもその名が登場する、日本の代表的な焼き物産地の総称です。

瀬戸焼・常滑焼・信楽焼・丹波立杭焼・越前焼・備前焼の六つを指し、それぞれが独自の歴史と技法を持ち、現在も多くの職人によって受け継がれています。

陶磁器のことを「せともの」と呼ぶのは、実は瀬戸焼が語源です。

つまり瀬戸焼は、日本の陶磁器を象徴する存在であり、それだけ私たちの生活や文化に深く根付いてきたことがわかります。

瀬戸焼の歴史は古く、平安時代中期にまで遡ります。鎌倉時代には、中国から伝来した製法を取り入れ、釉薬(ゆうやく)を使った施釉陶器の産地として発展しました。

釉薬とは、ガラス質のコーティング剤のことで、器の表面に光沢を与えるとともに、湿気や汚れを防ぎ、耐久性を高める役割を果たします。

鎌倉から室町にかけては、陶祖・加藤四郎左衛門景正が開窯したと伝えられ、中国や朝鮮の様式を取り入れた瀬戸焼が登場します。これらは「古瀬戸(こせと)」と呼ばれ、骨董市場でも高く評価される逸品として知られています。

さらに、江戸時代後期になると、加藤民吉らが磁器の焼成技術を導入し、瀬戸焼は再び脚光を浴びます。これにより、絵付けが施された「瀬戸染付焼」が誕生し、磁器産地としての地位を確立しました。

このように瀬戸焼は、長い歴史の中で製法や流派が多岐にわたり、形・質感・デザインが非常に豊かです。

また、陶器だけでなく磁器も生産している全国でも珍しい窯元であり、その多様性こそが瀬戸焼の魅力といえます。

そのため、倉庫や蔵に眠っている一見何気ない焼き物が、実は歴史的価値を持つ瀬戸焼だった——ということも少なくありません。

常滑焼(とこなめやき)は、赤土を使った伝統的な焼き物で、瀬戸焼と並ぶ愛知県を代表する日本六古窯のひとつです。

現在の愛知県常滑市(中部国際空港セントレアがある地域)を中心に作られ、その起源は平安時代末期(12世紀ごろ)にまで遡ります。

常滑焼は、弥生時代の須恵器(すえき)の技術を基盤に発展しました。

植物の灰を原料とした灰釉陶器(かいゆうとうき)の技法を取り入れ、平安〜鎌倉時代には壺や甕などの大型の器を大量に生産します。これらは「古常滑(ことこなめ)」と呼ばれ、現在でも考古学的・美術的価値の高い品として知られています。

この時代、常滑一帯には「猿投窯(さなげよう)」など多くの窯跡が確認され、国内屈指の陶器生産地として栄えました。

室町時代に入ると、より高温で焼き締めた「真焼(しんやき)」が登場します。

この真焼は力強い質感が特徴で、伊勢湾に面した地の利を生かし、海運を通じて全国へ流通しました。中世の常滑焼は、生活用品としてだけでなく、交易品としても重要な役割を担っていたのです。

江戸時代には、焼成技術がさらに発展します。

従来の真焼に加え、低温で焼き上げる吸水性の高い「赤物」が作られるようになり、「連房式登窯(れんぼうしきのぼりがま)」の導入によって生産量が大幅に向上しました。

この時期に誕生したのが、常滑焼の代名詞ともいえる朱泥焼(しゅでいやき)です。

とくに有名なのが朱泥急須。

赤みを帯びた土の温もりと、テラコッタのような柔らかな質感が特徴です。吸水性が高く、お茶の風味をまろやかに引き立てることから、茶人や煎茶愛好家にも愛されてきました。

同じ愛知県の瀬戸焼が釉薬を用いてツヤのある仕上がりを特徴とするのに対し、常滑焼は素焼きの質感と落ち着いた赤土の美しさが魅力。

この対照的な風合いこそが、両者が長く愛されてきた理由のひとつです。

信楽焼は、滋賀県甲賀市信楽町で生まれた、日本を代表する伝統陶器のひとつです。

特徴は、自然釉(しぜんゆう)による柔らかで温かみのある風合いと、素朴で力強い造形にあります。

その起源は古く、奈良時代に聖武天皇が造営した紫香楽宮(しがらきのみや)で使用された瓦づくりにまで遡るといわれています。これが信楽焼の始まりであり、のちに壺や甕などの日用陶器が盛んに作られるようになりました。

焼成の際、窯の中で薪の灰が器の表面に自然に降りかかり、溶けてガラス状の膜を作る現象を「自然釉」と呼びます。これは人工的な釉薬ではなく、自然の偶然が生む唯一無二の景色であり、信楽焼はその美しさを活かして“わび・さび”の世界を表現してきました。

安土桃山時代には茶道が隆盛を極め、信楽焼の自然釉が生み出す質朴な風合いが茶人たちの美意識に合致。茶道具として高く評価されるようになりました。

また、近代以降は「他抜き(たぬき)」という語呂にちなみ、商売繁盛や金運上昇を祈願する“たぬきの置物”が人気を集めました。この置物が全国に広まり、信楽焼の象徴として知られるようになったのです。

現在では、信楽焼は日本六古窯のひとつであり、国の伝統的工芸品にも指定されています。

実用陶器から美術陶器、置物まで幅広く愛され、「土と火の芸術」として今も進化を続けています。

特に、鎌倉時代から室町時代にかけて作成された「古信楽」や有名作家によるものが高価で査定される傾向があります。

丹波立杭焼は、兵庫県丹波篠山市今田地区を中心に生産される、日本六古窯のひとつです。

その起源は平安時代末期(12世紀頃)にまで遡り、日本でも最古級の陶器産地とされています。

この地域は農業に適さない土地でしたが、その代わりに焼き物に理想的な鉄分を含む土壌が豊富にありました。そのため、初期の丹波焼は釉薬を使わない焼き締めの技法で作られ、甕(かめ)や壺、すり鉢などの大型の日用陶器が多く生産されていました。

桃山時代までは「小野原焼」と呼ばれ、穴窯を使って焼成が行われていましたが、江戸時代に入ると登り窯が導入され、釉薬が使われるようになります。中でも、薪の灰が自然に器の表面に降りかかり、溶けてガラス状の膜を作る「灰被り(はいかぶり)」が代表的な特徴です。

この自然釉が生み出す重厚で柔らかな景色は、茶道具や花器として高く評価されています。

丹波立杭焼は日本六古窯の中でも、陶祖や開窯の詳細が不明な点が多く、未だ謎に包まれた部分の多い窯元でもあります。

そのため、平安〜江戸初期に焼かれた「古丹波」と呼ばれる作品は、学術的・美術的な価値の両面から極めて高く評価されています。

さらに、江戸時代には大名茶人・小堀遠州の指導によって誕生した「遠州丹波」が生まれ、優雅で洗練された茶器が数多く制作されました。これらの作品は、現在でも骨董市場や買取市場で非常に人気が高い逸品とされています。

越前焼は、福井県越前町を発祥とする日本六古窯のひとつです。もともとは須恵器(すえき)を生産していた地域でしたが、常滑焼の技術を取り入れ、赤みを帯びた越前特有の土を活かした焼き物として発展しました。

その起源は平安時代末期(12世紀頃)に遡り、この頃にはすでに独自の窯が築かれていたと伝えられています。

室町時代には北前船の交易を通じて、北は北海道から南は山陰地方まで流通し、北陸最大の窯業産地として栄えました。越前焼は特別な装飾を施さず、素朴で力強い造形と質実な美しさを特徴とし、庶民の生活に寄り添う器として全国で親しまれました。

越前焼の土は鉄分を多く含み、高温焼成にも耐えうる強度と水密性を持ちます。そのため、甕(かめ)や壺などの貯蔵用容器に最適で、水漏れしにくく耐久性に優れた陶器として評価されました。

また、釉薬を使わずに焼き締めることで、土の質感や自然な発色がそのまま活かされ、温かみのある風合いを生み出しています。

港町という立地を活かした越前焼は、中世から広く流通し、日本各地の生活文化に影響を与えた焼き物のひとつです。

なかでも、古越前の甕・壺・徳利といった作品は、当時の暮らしや技術を今に伝える貴重な資料として、古陶磁市場でも高く評価されています。

備前焼(びぜんやき)は、絵付けや施釉を施さない、昔ながらの焼き物の風合いを大切にした陶磁器です。

約2週間かけて高温でじっくりと焼き上げるため、非常に硬く、日本製陶磁器の中でも屈指の強度を誇ります。

備前市伊部地区で採れる土「干寄(ひよせ)」は、粘りが強く鉄分を多く含むため、焼き締まりが良く、落としても割れにくいといわれています。

備前焼の起源は平安時代末期にさかのぼり、弥生時代の須恵器の技術を受け継ぐ陶磁器とされています。

室町時代には日用品として庶民に親しまれ、やがて茶の湯文化の隆盛とともに、自然の焼き肌の美しさが茶人たちに高く評価されました。

桃山〜江戸時代にかけては、中国製の白磁や施釉陶器の流行に押され一時衰退しましたが、

昭和期の復興やバブル期のコレクションブームを経て再び脚光を浴び、

現在では「日本六古窯」の一つとして確固たる地位を築いています。

買取市場では、古備前や金重陶陽・藤原啓など名匠による作品が高額で取引されています。

茶の湯の発展とともに、日本各地では“茶陶”と呼ばれる、茶道具のための焼き物が発展しました。

侘び寂びを表現する土味の深い作品から、華やかな絵付が施されたものまで、その個性は実に多彩です。ここでは、茶人たちに愛された代表的な茶陶を紹介します。

山口県萩市で生まれた萩焼(はぎやき)は、柔らかな風合いと釉薬のひび模様(貫入)による経年変化が魅力です。使い込むほどに色が変化することから「萩の七化け」と称され、茶人の間で「一楽二萩三唐津」に数えられる名陶として愛されました。江戸初期には毛利藩の庇護を受けて発展し、古萩茶碗は今日の骨董市場でも高額査定の対象となっています。

唐津焼(からつやき)は佐賀県唐津市を中心に焼かれる陶器で、飾らない素朴さと土そのものの温もりが魅力です。桃山時代には千利休や古田織部に愛され、侘び寂びの精神を象徴する焼き物として高く評価されました。釉薬の流れや鉄絵による素朴な文様が特徴で、現在でも古唐津の茶碗や酒器は数十万円〜百万円単位で取引されることもあります。

楽焼(らくやき)は、千利休と初代長次郎によって京都で創始された茶陶です。ろくろを使わず手捏ね(てづくね)で成形することで、柔らかで人の温もりを感じる造形を実現しています。代表的な黒楽・赤楽は、茶の湯の思想「一期一会」を象徴する存在であり、古楽や長次郎作は美術館級の扱いを受けます。現代でも楽家の作品は高級茶道具として安定した市場価値を保っています。

京焼・清水焼(きょうやき・きよみずやき)は、京都市東山周辺で発展した焼き物で、上絵・金彩・色絵などの華やかな加飾技法が特徴です。江戸時代には茶器や美術工芸品、贈答品など多岐にわたって制作され、雅な美意識を映す存在として知られました。現代では芸術性と実用性を兼ね備えた作品が多く、名工・清水六兵衛や富本憲吉の作は高値で取引されます。

高取焼(たかとりやき)は、福岡県東峰村で生まれた茶陶で、黒釉の深い艶と薄造りの繊細な造形が特徴です。茶人・小堀遠州の指導を受けたことで「遠州七窯」の一つに数えられ、品格ある茶陶として高く評価されました。控えめながらも格調高い佇まいが茶道具愛好家に人気で、古高取や遠州好みの作品は市場でも希少価値が高いです。

上野焼(あがのやき)は福岡県田川郡で焼かれる陶器で、高取焼と並び遠州七窯の一つに数えられます。淡い釉色と優しい造形が特徴で、茶席にふさわしい上品な佇まいを見せます。釉薬の自然な流れや焼き締めの発色によって景色が変化するため、同じものが二つとない魅力を持ちます。古上野の茶碗や水指などは、保存状態によって高額査定される例もあります。

志賀焼は滋賀県大津市志賀町を中心に作られる陶器で、信楽焼の系譜を継ぐ焼き物です。釉薬の自然な流れや焼成時の表情を大切にし、素朴で控えめな姿に独自の趣があります。茶道具や花器として用いられることが多く、滋賀の風土に根ざした「静の美」を体現しています。近年では古志賀の作品も再評価され、地域窯としての価値が上昇しています。

江戸時代以降、日本の磁器は国内にとどまらず、海を越えて世界の人々を魅了しました。とくに西欧の王侯貴族に愛された名産地の磁器は、精緻な絵付けと高度な焼成技術により、日本の美意識を体現する芸術品として評価されています。

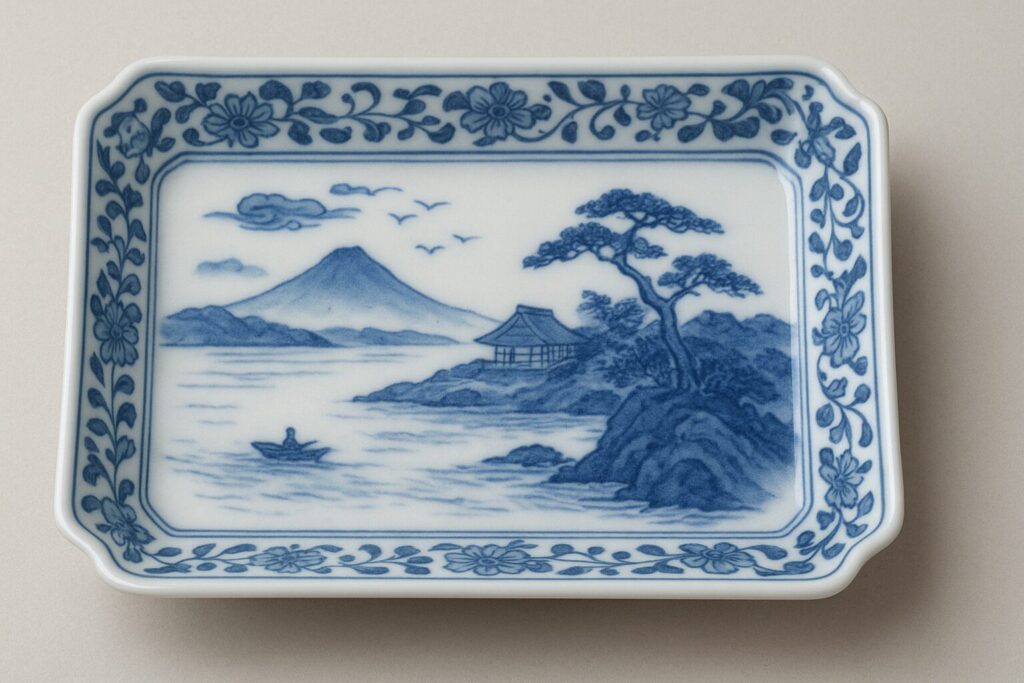

柿右衛門様式(かきえもんようしき)は、有田を拠点に柿右衛門家が確立した色絵磁器の様式です。白磁の余白を巧みに使い、赤絵を中心とした上品な色遣いで文様を描くのが特徴です。ヨーロッパでは「IMARI(イマリ)」の名で珍重され、日本的な間(ま)と色彩感覚を伝える代表作として評価されています。

古伊万里様式(こいまりようしき)は、伊万里港を通じて輸出された江戸初期の磁器群に見られる様式です。素朴で力強い絵付けと、素地の持つ素朴な味わいが魅力で、現在の骨董市場では高額取引の対象になります。海外需要が高かったことから、欧州のコレクターにも古伊万里は特別な存在とされています。

平戸焼・三川内焼(ひらどやき・みかわちやき)は、長崎県で育まれた薄造りで透けるような白磁が特徴の磁器です。藍の染付や繊細な文様表現に優れ、「白磁の女王」とも称される上品さを持ちます。欧州への輸出品としても人気を博し、その優雅で清楚な佇まいは現代でも高く評価されています。

粟田焼(あわたやき)は、京都で発展した磁器・陶器の総称で、上絵付けや金彩といった華やかな加飾技法が際立ちます。古くは茶道具や儀礼用にも用いられ、その雅やかな色彩表現と高い意匠性は美術工芸品としての評価も高いです。現代の作家物も含め、コレクション価値のある作品が多く存在します。

全国各地には、その土地の風土・文化・生活様式から生まれた「郷土色の濃い焼き物」が数多く存在します。民藝の精神や日常の美を映し出すこれらの焼き物は、今も人々の暮らしに寄り添い続けています。

小鹿田焼(おんたやき)は、大分県日田市の山あいに伝わる民藝陶器です。飛び鉋(とびかんな)という独特の技法で、ろくろを回しながら鉋を当てて模様を刻むことで、リズミカルな文様が浮かび上がります。自然の力を借りた登り窯や地元の土を使うなど、伝統的な製法が今も守られています。柳宗悦ら民藝運動で高く評価され、「用の美」を体現する器として世界的にも知られています。

小石原焼(こいしわらやき)は、福岡県東峰村を中心に作られている民藝陶器です。刷毛目(はけめ)や飛び鉋などの伝統技法を用い、素朴で温かみのある風合いを生み出します。実用性と美しさを兼ね備えた器として評価が高く、1975年には国の伝統的工芸品にも指定されました。最近では若い陶芸家によるモダンな作風も登場し、暮らしに寄り添う器として愛されています。

益子焼(ましこやき)は、栃木県益子町で生まれた素朴な陶器です。厚みのある造形と、柿釉や灰釉などの落ち着いた色調が特徴で、土のぬくもりが感じられます。民藝運動を代表する陶芸家・浜田庄司(はまだしょうじ)がこの地に窯を築いたことで全国に知られるようになりました。実用的でありながら美しさも備え、今なお多くの陶芸家が創作を続ける町として人気です。

笠間焼(かさまやき)は、茨城県笠間市を中心に発展した関東地方を代表する焼き物です。江戸時代中期に信楽から技術が伝わり、自由な造形と釉薬の多様さが魅力となりました。日常の器からアート作品まで幅広く、作り手の個性が生かされています。毎年開催される「笠間の陶炎祭(ひまつり)」では、多くの陶芸家が作品を発表し、笠間焼の魅力を全国へと発信しています。

会津本郷焼(あいづほんごうやき)は、福島県会津美里町で約400年の歴史を持つ焼き物です。東北で最も古い陶磁器とされ、江戸時代には会津藩の御用窯として発展しました。丈夫で実用的な日用陶器として親しまれ、素朴な色合いや手仕事の温もりが特徴です。現代では伝統的な技法に加え、若手作家によるモダンなデザインも見られ、新しい魅力を放っています。

九谷焼(くたにやき)は、石川県を代表する色絵磁器で、17世紀に加賀藩のもとで始まりました。赤・青・緑・紫・黄の「九谷五彩」と呼ばれる鮮やかな色絵が特徴です。初期九谷の力強い作風から明治期の輸出九谷まで、時代とともに多彩な様式を生み出してきました。華やかでありながら繊細な絵付けは世界中で評価され、骨董市場でも高い人気を誇る名品です。

三川内焼(みかわちやき)は、長崎県佐世保市の三川内地区で焼かれる白磁の陶器です。江戸時代に平戸藩の御用窯として栄え、薄く繊細な白磁に藍色の染付を施した上品な作風が特徴です。特に「唐子絵(からこえ)」と呼ばれる子どもたちの遊ぶ絵柄は、三川内焼の代名詞とされています。控えめで気品ある姿は、茶道具や懐石の器としても高く評価されています。

赤膚焼(あかはだやき)は、奈良県を代表する郷土陶器で、やや赤みを帯びた土の色と柔らかな質感が魅力です。室町時代に始まり、奈良絵(ならえ)と呼ばれる素朴な筆絵を施した作品が多く見られます。ほのかな温もりを感じる作風は、古都・奈良の風情を映し出すようです。茶道具としても日常の器としても愛され、今なお奈良の文化を伝える焼き物として息づいています。

日本の陶磁器が国内外で高く評価される一方、世界にも名高い陶磁器ブランドが数多く存在します。いずれも長い歴史と独自の美意識を持ち、芸術性と実用性を兼ね備えた逸品として愛されています。

マイセン(Meissen)は、18世紀初頭にドイツ・ザクセン地方で誕生したヨーロッパ初の硬質磁器です。東洋の磁器に憧れたヨーロッパが、長年の研究の末にたどり着いた結晶ともいえます。

その最大の特徴は、純白で硬質な白磁と、そこに施される精緻な手描き絵付け。代表的な「ブルーオニオン」文様や「クロッカス」シリーズなどは、世界中の王侯貴族に愛されてきました。

現在も伝統的な製法を守りつつ、新しいデザインを生み出し続けており、マイセンは西洋磁器の象徴的存在として高い評価を受けています。

セーヴル(Sèvres)は、18世紀のフランス王室により保護された王立磁器製造所で、ロココ様式の華やかさと優雅さを象徴するブランドです。

柔らかなパステルカラーの釉薬と、繊細な金彩装飾が特徴で、マリー・アントワネットをはじめとする王侯貴族に愛されました。

また、絵画的な絵付け技法が発達しており、磁器というよりも美術品としての完成度が非常に高いのが特徴です。

今日でもフランス国家の管理下で制作が続けられ、セーヴルは「芸術としての磁器」の代表格として世界中のコレクターに支持されています。

ウェッジウッド(Wedgwood)は、18世紀のイギリスでジョサイア・ウェッジウッドによって創設されました。産業革命期の技術革新をいち早く取り入れ、量産と芸術性を両立させた先駆的ブランドです。

代表作の「ジャスパーウェア」は、青地に白い浮き彫り装飾を施した彫刻的でクラシカルなデザインが特徴。気品あふれるその姿は、英国貴族の間で絶大な人気を誇りました。

また、科学的な釉薬研究やデザイン理論の確立など、後の欧州陶磁器に多大な影響を与えています。現在でもウェッジウッドは「実用と美の調和」を象徴するブランドとして愛されています。

リヤドロ(Lladró)は、1950年代にスペイン・バレンシアで創業した磁器人形ブランドです。伝統的な磁器技法を応用しつつ、彫刻的で情感豊かな造形を生み出したことで知られます。

淡く優しい色調と、しなやかな人物表現が特徴で、作品には愛・祈り・家族の温もりといった普遍的なテーマが込められています。

その芸術性の高さから、美術館に収蔵される作品も多く、リヤドロは現代磁器アートの先駆者として世界中のファンに愛されています。

景徳鎮(けいとくちん)は、中国江西省に位置する、世界最古の磁器産地です。唐代から清代にかけて皇室専用の官窯が設けられ、白磁・青花・五彩・粉彩など多彩な技法が発展しました。

その磁器は「白は玉のごとく、明は鏡のごとし」と称されるほどの美しさを誇り、透明感のある白磁と滑らかな釉肌が特徴です。

また、景徳鎮の技術は日本の有田焼や伊万里焼にも大きな影響を与え、世界の磁器史を形づくる中心的存在となりました。

現在でも多くの工房が伝統技法を守り続けており、東洋磁器の聖地として高い評価を受けています。

栃木県益子を拠点に活動した濱田庄司は、民藝運動の中心人物として知られる陶芸家です。

師・河井寛次郎や柳宗悦、バーナード・リーチらとともに「用の美」を追求し、手仕事の温もりを重んじた益子焼を確立しました。

釉薬の自然な流れや土の質感を活かした作品は、素朴でありながら深い精神性を湛えています。

1955年に人間国宝に認定され、その思想と作品は、今日の民藝陶芸の礎として世界的に評価されています。

加藤唐九郎は、愛知県瀬戸出身の陶芸家で、桃山陶の再興に生涯を捧げた人物です。

特に志野焼や織部焼の研究・復興に尽力し、古陶の土味や炎の表情を現代に蘇らせました。

力強い造形と大胆な釉調は「炎の芸術」と称され、自由奔放な創作姿勢は後進の陶芸家にも大きな影響を与えています。

一時期は「幻の国宝」と呼ばれるほどの存在感を放ち、昭和陶芸界における伝説的な巨匠とされています。

富本憲吉は、奈良県出身の陶芸家であり、日本の近代陶芸の父とも称される人物です。

西洋美術やデザイン理論を学んだ彼は、伝統の上に新しい装飾美を築き上げました。

代表作である「色絵磁器」は、繊細な線描と柔らかな色彩によって独自の上品さを放ち、文様には植物や幾何学模様が多く用いられています。

彼の理念である「用の美」は、実用性の中に芸術性を見出すもので、日本の陶磁器デザインに革命をもたらしました。

1955年には人間国宝に認定され、現在もその作品は国内外の美術館に収蔵されています。

三浦竹泉は、江戸末期から続く京焼(清水焼)の名門陶家です。

代々にわたって京焼の伝統技法を受け継ぎつつ、時代ごとの美意識を映した作品を生み出してきました。

特に三代目以降は、釉薬の深みと絵付けの繊細さに優れ、京都らしい雅やかさと静寂の調和が特徴です。茶道具・花器・香炉など、どの作品にも京都の風土と精神性が息づいており、京焼の格式を今に伝えています。

国内外の茶人・コレクターからの支持も厚く、「三浦竹泉」の銘は高級陶磁器の代名詞ともなっています。

佐賀県有田に伝わる今右衛門窯は、鍋島藩の御用窯として発展した由緒ある窯元です。

17世紀以来、鍋島焼の伝統技法を守り続け、透明感ある白磁に精緻な色絵と染付を施した「鍋島様式」を継承しています。

特に十四代・十五代今泉今右衛門は、古典の上に現代的な美を加えた作品で知られ、モダンな感性と静謐な構成美が高く評価されています。

色絵磁器の世界における「格式と革新」を体現する存在であり、国内外の美術館に多数の作品が収蔵されています。

吉田美統は、石川県の九谷焼を代表する作家で、華麗な金襴手(きんらんで)技法の継承者として知られています。

九谷焼特有の鮮やかな色絵に、金を緻密に重ねることで生まれる荘厳な装飾は、まさに「光の芸術」。

その作品は、伝統と現代感覚を融合させた気品ある仕上がりで、茶器や花瓶などに高い芸術性を宿しています。

1988年に人間国宝に認定され、日本の装飾陶芸を象徴する存在となりました。

近年では海外の美術市場でも評価が高く、九谷焼の魅力を世界に広めた第一人者といえます。

バーナード・リーチは、イギリス出身の陶芸家でありながら、日本の民藝運動に深く関わった世界的陶芸家です。

柳宗悦や浜田庄司らと交流し、東洋の美意識に強い影響を受けました。

彼の作品は、イギリスの伝統的な陶芸技法に日本的な侘び寂びの精神を融合させたもので、自然との調和を重んじる造形美が特徴です。

また、彼が提唱した「リーチ・ポタリー(Leach Pottery)」は、現代陶芸家に多大な影響を与えました。

その功績により、リーチは「東西の陶芸を結んだ架け橋」として今もなお敬愛されています。

陶磁器は、作家・窯元・時代・状態によって価値が大きく変わります。

そのため、売却の際には「どこに・どのように」査定を依頼するかが非常に重要です。

ここでは、高価買取を実現するための3つのポイントを紹介します。

陶磁器は古くから世界中で愛用されてきた工芸品であり、その正確な価値を判断するのは非常に難しいものです。年代・種類・産地・作家などを総合的に見極める必要があるうえ、贋作(がんさく)や模倣品も多い分野だからです。

そのため、お手持ちの陶磁器を査定したい場合は、陶磁器や骨董品に特化した買取業者へ依頼することが重要です。リサイクルショップなどでは、日用品やインテリア用品として扱われることが多く、美術的・歴史的な価値が正しく評価されにくい傾向があります。専門知識を持つ査定士が在籍する業者に相談することで、作品本来の価値を適正に見極めてもらうことができます。

買取業者を選ぶ際には以下の点をチェックしておきましょう。

信頼できる業者を選ぶことで、正当な評価を受けられるだけでなく、

作品の由来や文化的背景まで含めて査定してもらえる可能性が高まります。

陶磁器のような骨董品を売却する方法には、「オークション」「買取専門店」「オンライン買取」といった手段があります。それぞれに特徴があり、目的や売りたい陶磁器の価値によって適した方法を選ぶことが大切です。

オークションは、高額な骨董品や美術品が取引される、伝統的な販売方法です。

世界的な例としては、中国・景徳鎮の皇帝専用磁器である宋代「汝窯(じょよう)」の碗が、香港のオークションで約3,800万ドル(約43億円)で落札された記録があります。また、明代成化期の「チキンカップ」と呼ばれる小型磁器も、同じく香港で約3,600万ドル(約40億円)で取引されました。

日本国内でも、明治期の薩摩焼の壺が東京のオークションで約4億円で落札された例があり、陶磁器の芸術的価値の高さを示しています。

このように、オークションは高額取引が期待できる一方で、出品手続きや手数料などのハードルが高く、一般の方が気軽に利用するにはやや敷居の高い方法です。

買取専門店は、持ち込みによる即日買取が可能で、スピーディーに現金化したい方に向く方法です。

店舗によっては骨董品や陶磁器の知識を持つ査定士が在籍しており、作品の時代・作家・来歴を踏まえて正確に査定してもらえます。

また、大型の陶磁器や遠方にある品の場合でも、訪問査定やオンライン査定に対応している業者が多く、利便性の高い選択肢といえます。

オンライン買取は、最も手軽に利用できる方法です。

電話や問い合わせフォームから査定を依頼し、陶磁器の写真や来歴書をスマートフォンで撮影して送るだけで、自宅にいながら査定が完結します。

画像だけでも概算の査定は可能で、来歴書と併せて提出すれば、より正確な評価が得られます。

業者によっては、画像だけでは確証が得られない場合に査定士が実際に訪問することもあります。

最終的に買取価格が確定すると、陶磁器を発送して取引が完了します。発送時は破損のリスクを防ぐため、丁寧な梱包と保険付き配送を利用するのが安心です。

陶磁器は、保存状態によって査定額が大きく変わる繊細な品目です。ひびや欠けはもちろん、汚れや変色、カビなどの状態も価値を下げる原因となります。適切に保管し、日頃から状態を維持することが高価買取への第一歩です。

まず、陶磁器を保管する際は直射日光や高温多湿を避けることが大切です。紫外線によって釉薬が変色したり、湿気によってカビが発生したりすることがあります。理想的なのは、風通しの良い室内で布や和紙に包み、桐箱やダンボールなどの緩衝材入り箱に収納する方法です。

汚れが気になる場合でも、無理に水洗いをせず、柔らかい筆や布で軽くほこりを落とす程度にとどめましょう。とくに古い陶磁器や色絵磁器は、釉薬が劣化している場合があり、摩擦や水分で絵付けが剥がれることがあります。

また、共箱(ともばこ)や鑑定書、来歴書などの付属品は必ず保管してください。これらは真贋判定や作家特定の手がかりとなり、付属品の有無で買取価格が数倍変わることも珍しくありません。

さらに、長期保管する場合は、定期的に箱から出して風を通す「虫干し」を行うのがおすすめです。湿気を防ぐとともに、カビやシミの発生を予防できます。

丁寧な扱いと記録の管理が、高額査定を引き出す最大のポイントです。

陶磁器の買取は、取引額が高くなりやすい一方で、査定額の不一致や真贋トラブルなどが起きやすい分野でもあります。買取後に後悔しないためには、信頼できる業者の選定と、基本的な知識の理解が欠かせません。ここでは、取引時に注意すべきポイントを解説します。

陶磁器は作家・窯元・時代・状態などによって評価が大きく変動します。そのため、ひとつの業者の査定だけで決めてしまうのは危険です。

まずは複数の買取業者に査定を依頼し、相場感を把握することが重要です。とくに骨董陶磁器は流通量が限られているため、最新のオークション動向や市場トレンドを反映した査定を行っている業者を選ぶと良いでしょう。

また、作家名・来歴・箱書きの有無など、査定時に提示できる情報をできるだけ多く揃えることも大切です。これらの情報が正確であるほど、正当な評価が受けられ、安値査定を防ぐことができます。

陶磁器の世界では、人気作家の作品や中国古陶磁などを中心に、精巧な模倣品や贋作が多く出回っています。見た目だけでは真贋を判断しにくいため、信頼できる鑑定士の在籍する専門店や骨董商に依頼することが不可欠です。

また、「証明書付き」「有名作家のサインあり」といった表記があっても、付属書類自体が偽造されているケースも存在します。箱書きや落款(らっかん)、釉薬の質感、胎土(たいど)の特徴など、作品そのものを丁寧に観察する習慣を持つと良いでしょう。

万一、贋作と判明した場合でも、事前に真贋保証の有無や返品条件を確認しておけば、後のトラブルを避けることができます。

欠けやひび、修復跡がある陶磁器は、一般的に評価が下がる傾向にあります。ただし、修復の技法や時代によっては、美術的価値が認められる場合もあるため、一概に減額対象とは限りません。

たとえば、金継ぎや銀継ぎなど、伝統的な修復技法が施されている場合は、「美的修復」として一定の価値が評価されることもあります。重要なのは、修復の有無を隠さず、正直に申告することです。後から修復跡が見つかると、取引キャンセルや返金トラブルの原因となります。

また、査定に出す前に自分で修理を行うのは避けましょう。不適切な接着剤や再焼成によって本来の価値を損ねるケースもあります。修復が必要な場合は、骨董品修復の専門家に相談するのが安心です。

Q1:古い陶磁器でも買取できますか?

A:はい、古い陶磁器でも買取可能です。年代が古いほど価値がつく場合もあります。ひび割れや汚れがある場合でも、まずは専門査定を受けてみましょう。

Q2:買取価格はどのように決まるのですか?

A:作家名・産地・保存状態・市場での人気などが主な判断基準となります。来歴(いつ、どこで入手したか)の情報があると、より正確な査定が可能です。

Q3:査定だけでもお願いできますか?

A:もちろん可能です。だるま3では査定のみのご相談も歓迎しています。出張・宅配・店頭など、希望の方法で無料査定を受けられます。

Q4:割れている陶磁器も買取対象になりますか?

A:欠けやヒビがあっても、作家物や希少な作品であれば買取可能なケースがあります。修復歴の有無も含めて、まずはご相談ください。

Q5:出張買取の際に費用はかかりますか?

A:出張料や査定料は一切かかりません。だるま3では、査定に納得できなければキャンセルも可能です。

陶磁器の価値は、見た目や古さだけでなく、作家・産地・保存状態など多くの要素で決まります。

大切なのは、「信頼できる業者に査定を任せること」です。

だるま3は、丁寧な対応と確かな査定で知られる、初めての方にも相談しやすい買取店です。出張査定や宅配買取にも対応しており、「まずは価値を知りたい」という相談からでも気軽に利用できます。

思い出の詰まった陶磁器をきちんと評価してもらうことは、次の持ち主へ大切に受け継ぐ第一歩でもあります。

信頼できる専門店に相談しながら、納得できる形で手放していきましょう。

.jpg)

博物館資料の整理・展示補助に携わった経験を持つリサーチライター。美術史・文化史の資料をもとに、作品の来歴や背景を深掘りする調査記事が得意。陶器・漆器・金工などジャンルを問わず、一次資料を読み解く正確な情報提供を強みとしている。伝統工芸と現代の暮らしをつなげる視点を大切にしている。

この記事をシェアする