掛軸

2026.01.14

「この掛け軸、三椏紙(みつまたし)が使われているようですが価値はあるのでしょうか?」そんな疑問をお持ちの方は多いはずです。三椏紙は、楮紙(こうぞし)や雁皮紙(がんぴし)と並ぶ日本の伝統的な和紙で、掛け軸の素材として重要な役割を果たしています。

しかし、その特徴や価値については意外と知られていません。この記事では、三椏紙の基本的な性質から価値の見極め方まで、分かりやすく解説します。

三椏紙は、ミツマタという植物の樹皮から作られる、日本の伝統的な和紙です。枝が三つに分かれることから「三椏(みつまた)」と呼ばれ、和紙の原料として広く使われるようになったのは江戸時代以降とされています。

現代でも日本銀行券の原料として使用されるほど品質が高く、掛け軸においても重要な素材として位置付けられています。

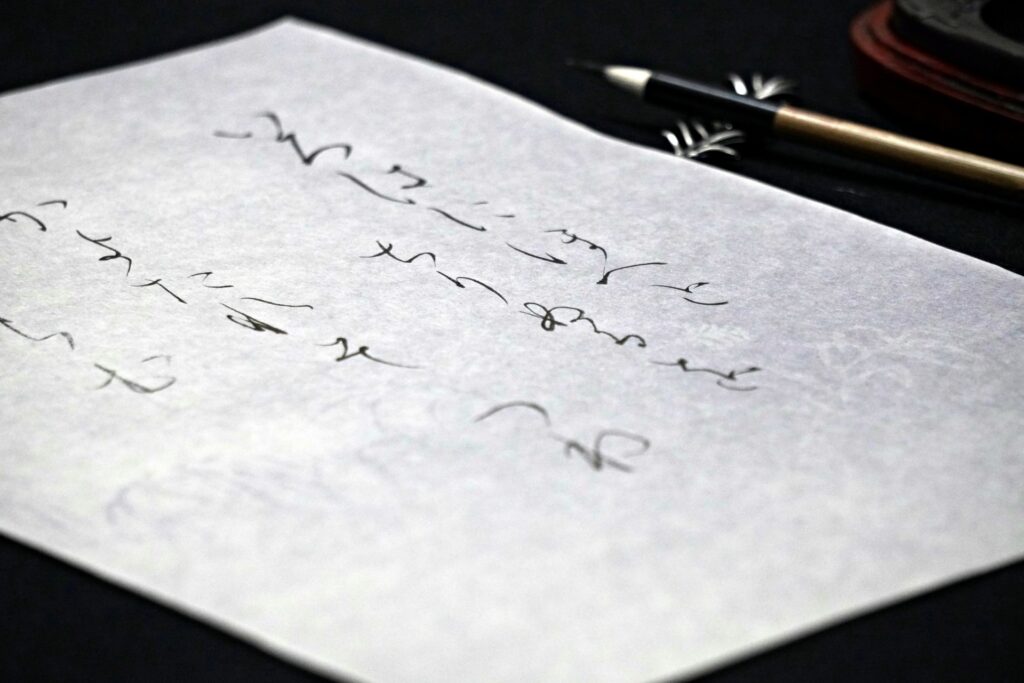

三椏紙の最大の特徴は、柔らかくしなやかでありながら、適度な強度を持つことです。表面にはややざらつきがあり、墨の吸収が程よいため書画に最適とされています。

繊維が細かく均一に配置されており、筆の動きに柔軟に対応します。また、変色しにくい性質も持っており、正しく保存すれば長期間美しさを保つことができるでしょう。

手漉きで製造された三椏紙は特に風合いが良く、機械製とは明らかに異なる質感を持っています。

三椏紙の製造には、職人の熟練した技術が必要です。ミツマタの樹皮を蒸し、繊維を取り出し、手漉きで仕上げる工程は手間がかかりますが、この伝統的な製法が独特の風合いを生み出します。

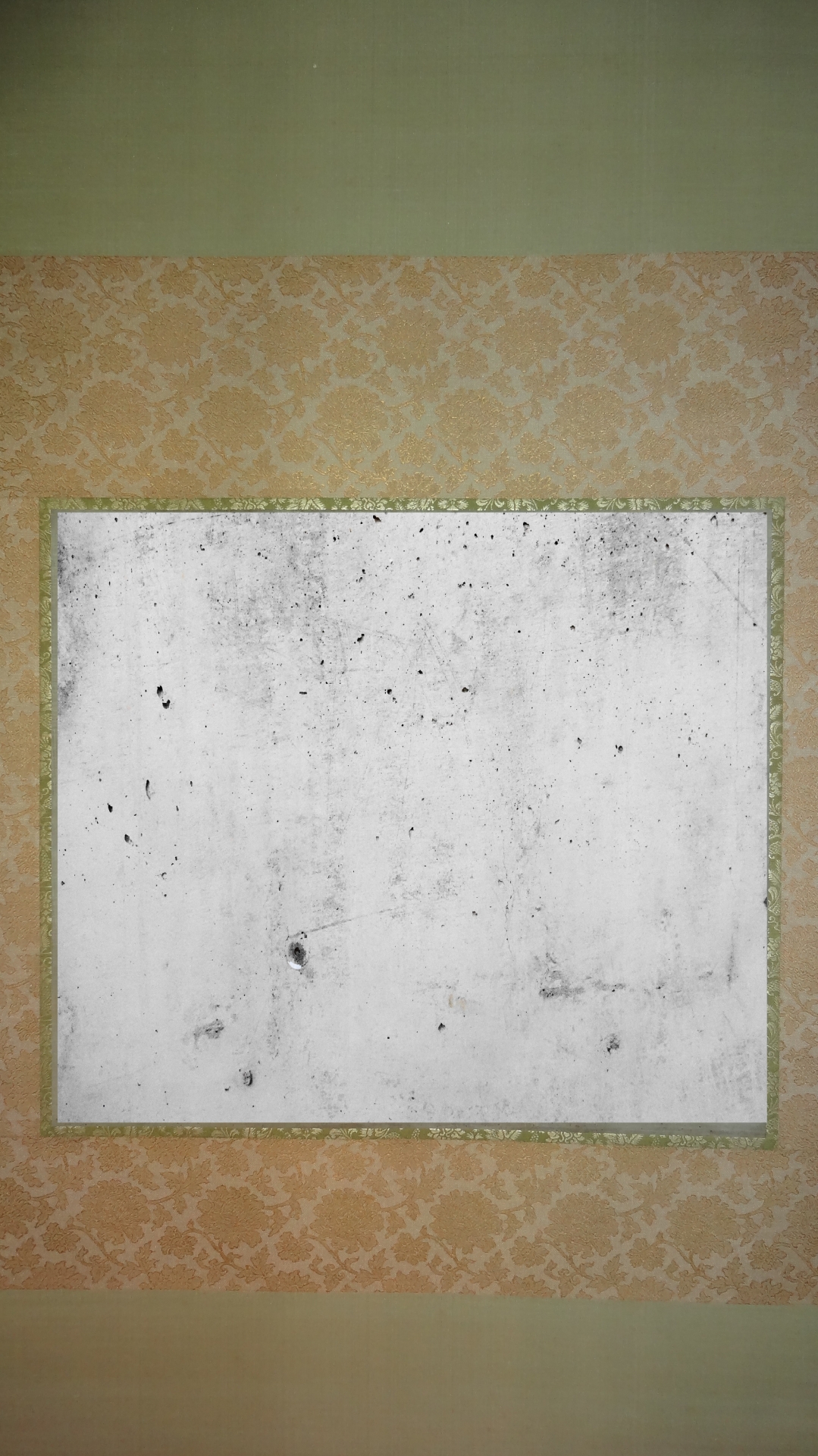

品質の良い三椏紙は、光にかざすと美しい繊維の流れが見えるのが特徴です。触れるとなめらかでありながら、適度な張りを感じることができ、この質感が書画作品の表現力を高めています。

現代においても、伝統的な手漉き技法で作られた三椏紙は特に珍重されています。

掛け軸において三椏紙は、主に書画の本紙として使用されます。その適度な厚みと柔軟性により、書道作品では筆の力強さを、絵画では繊細な表現を美しく表現することが可能です。

表装の一部として使用される場合もあり、作品全体の調和を重視して選ばれます。三椏紙の持つ自然な風合いが、作品に品格と落ち着きをもたらすため、格式ある掛け軸に好んで用いられています。

掛け軸に使われる和紙には、主に楮紙・雁皮紙・三椏紙の3種類があります。それぞれに独特の特徴があり、用途や価値も大きく異なります。これらの違いを理解することは、お手持ちの掛け軸の価値を正確に把握するために欠かせません。

楮紙は繊維が長く、丈夫で強度が高いのが特徴です。ややざらつきがあり、主に裏打ちや補強に使われ、掛け軸の土台としての役割を果たします。

雁皮紙は非常に薄く、なめらかで透明感があり、最高級の和紙とされています。表装の表面や高級書画に使われることが多く、希少価値が極めて高いのが特徴です。

三椏紙は、楮紙と雁皮紙の中間的な性質を持ちます。書画の用紙として広く使われ、和紙の中では万能型の素材として位置付けられています。

市場価値は、一般的に雁皮紙が最も高く、次に三椏紙、楮紙の順となります。ただし、作品の内容や保存状態によって、この順位は変動することもあるでしょう。

三椏紙は、価格的に中間的な位置にあり、幅広い層に親しまれています。また、現代でも安定して製造されているため、修復時の材料としても重宝されているのが特徴です。

買取市場においても、三椏紙の掛け軸は安定した需要があり、適正な評価を受けやすい素材といえます。

楮紙は、実用性を重視した素材で、作品を支える重要な役割を担っています。雁皮紙は、格式の高い作品に限定的に使用される贅沢品的な存在です。

三椏紙はその中間として、実用性と美しさを兼ね備えた素材とされています。書道作品から日本画まで、幅広いジャンルに対応できる万能性を備えているため、多くの作家に愛用されています。

三椏紙を使った掛け軸の価値は、素材だけでなく複数の要素によって決まります。ポイントを理解することで、適切な査定を受ける際の参考になり、保存や管理の指針にもなるでしょう。

まず三椏紙の質が高く、繊維が均一で強度があることが評価の基本です。手漉きで作られた三椏紙は機械製よりも高く評価され、特に江戸時代から明治時代の古い三椏紙は希少価値があります。

品質の良い三椏紙は、時間がたっても変色・劣化が少なく、作品の美しさを長期間保ちます。査定の際は、紙の状態や製造時期も重要な判断材料です。

現代の三椏紙でも、伝統的な製法で作られたものは高く評価される傾向にあります。

著名な書家・画家の作品であれば、素材以上の価値が生まれます。特に文化勲章受章者や人間国宝の作品では、使用されている三椏紙も含めて総合的に評価されるのが通常です。

地方の有名作家による作品も、地域的な価値として評価されることがあります。作品の来歴や箱書きなどの付属品も、価値を決める重要な要素となるでしょう。

希少な作家の作品や歴史的に重要な時代の作品は、高額査定の対象となります。

保存状態は、評価に直結する重要な要素です。以下のような状態は、価値を大きく左右します。

三椏紙は比較的耐久性がありますが、湿度管理を怠ると価値を大幅に下げてしまうでしょう。逆に、古い作品でも丁寧に保存されていれば、経年による風合いの変化が「味」として評価されることもあります。

専門的な知識がなくても、三椏紙の特徴を知ることで基本的な判別は可能です。正確な鑑定は専門家に依頼すべきですが、日常的な鑑賞や初期判断には十分役立つポイントをご紹介します。

三椏紙は柔らかくしなやかで、楮紙よりも表面に細かいざらつきが感じられます。指先で軽く触れると、繊維の細かい凹凸が分かるでしょう。

雁皮紙のようななめらかさはありませんが、楮紙ほど粗い感触でもありません。この中間的な質感こそが、三椏紙の特徴的な手触りです。

触れる際は作品を傷つけないよう、必ず清潔な手袋を着用することが大切です。

楮紙ほど厚くなく、雁皮紙ほど薄くもない、程よい厚みが三椏紙の特徴です。光にかざすと、均一な繊維の流れが見られ、適度な透け感があることが確認できるでしょう。

繊維の太さは楮紙より細く、雁皮紙より太いという中間的な特徴を持っています。この絶妙なバランスが、書画に適した質感を生み出しています。

透かして見た際の美しさも、三椏紙の魅力の一つといえるでしょう。

三椏紙は墨を程よく吸収し、にじみがやや控えめなのが特徴です。細い筆跡や濃淡の変化が美しく表現でき、書道作品では文字の力強さを、絵画では繊細な描写を可能にします。

楮紙ほど墨を吸い込まず、雁皮紙ほど表面にとどまることもない吸水性を持ち、多様な表現技法に対応できる万能性を備えています。

墨の発色も美しく、時間がたっても色あせしにくいのも利点です。

三椏紙の掛け軸の価値を長期間維持するためには、日常的な管理が欠かせません。正しい保存方法を実践することで、大切な作品を次世代に継承することが可能になります。

直射日光は、紙の劣化を招く最大の要因です。具体的には、以下の環境条件を維持することが重要です。

梅雨時期や夏場は除湿器・乾燥剤を活用し、冬場の乾燥時期は適度な加湿も検討する必要があります。

年に2〜3回程度、掛け軸を陰干しして風を通すことで、湿気や臭いを防止できます。この際、作品の状態もチェックしましょう。

虫干しは作品を完全に広げる必要はなく、巻いた状態で風を通すだけでも効果があります。専用のブラシで軽くほこりを払うことも、保存状態を良好に保つ秘訣です。

異常を発見した場合は、速やかに専門家へ相談しましょう。

保管の際は、桐箱や掛け軸用の筒を使用するのが理想的です。桐は調湿効果があり、三椏紙の保存に最適な環境を提供してくれるでしょう。

保管時は他の物と重ねて置かず、圧迫を避けることが重要です。移動時は軸木の部分を持ち、作品本体には触れないよう注意します。

防虫剤を使用する場合は、直接作品に触れないよう配慮しましょう。

三椏紙の掛け軸の売却を検討する際は、市場相場を理解し、適切な業者を選ぶことが重要です。地方在住でも安心して取引できる方法と、価値を正当に評価してもらうためのポイントをご紹介します。

三椏紙を使った掛け軸の価格は、以下の要因により大きく変動します。

素材としての三椏紙は中間的な価値ですが、作品全体の完成度や希少性が買取価格を左右します。地域的な価値も考慮され、地方の作家による作品も適正に評価される傾向です。

以下の条件を満たす業者を選ぶことが重要です。

三椏紙の特徴や価値を正しく理解している業者であれば、適正な査定が期待できます。口コミ・実績も重要な判断材料となるため、複数の情報源から評判を確認しましょう。

査定前に、作家名・制作年代・購入時期・保存状態などの情報をまとめておくと、より正確な査定が期待できます。箱書きや鑑定書があれば、必ず提示しましょう。

文化財保護の観点から、地域の博物館や文化財保護団体にも相談することをおすすめします。複数の業者に査定依頼をして比較検討することで、適正な価格での売却が可能になるでしょう。

歴史的価値の高い作品については、売却よりも寄贈や文化財指定を検討することも大切です。

三椏紙は日本の伝統的な和紙として、掛け軸において重要な役割を果たしています。楮紙と雁皮紙の中間的な性質を持ちながら、そのバランスの良さから幅広い作品に使用される万能な素材です。

適切な保存管理により長期間価値を維持でき、文化財として次世代に継承することも可能でしょう。お手持ちの三椏紙の掛け軸について疑問がある場合は、専門家に相談し、その文化的価値を正しく理解することをおすすめします。

.jpg)

地方の文化財調査会社での勤務経験を持つ。古文書や資料を扱う機会が多く、歴史的背景の正確な把握を得意とする。掛け軸・仏画・やきものなどジャンルを問わず、資料ベースの信頼性の高い記事を作成。美術工芸の専門知識を一般向けに翻訳する視点を常に意識している。

この記事をシェアする